آدم فتحي

نجاة الذهبي أو رسمُ الغابة

كما تراها الأشجار

لعلّنا نسمع سيوران من على دراجته الهوائيّة في ليل العزلة يسخر من براءتنا الفادحة، ونحن نبحر في لوحات نجاة الذهبي محاولين أن تقول بالكلمات ما لم يُقل بالكلمات. لعلّه يحذّرنا من الوقوع في الفخّ الذي وقع فيه حين كتب مؤكّدًا: «لم أعرف ما هو عديم الجدوى أكثر من الكتابة عن شاعر أو رسّام أو موسيقيّ، أي عن شخص ينتج عملاً لا يمكن تذوّقه إلاّ بعيدًا عن كلّ تفسير.». (الكراسات. ص 962). لنبتعد إذن عن الشرح والتفسير. «ليس من شرح إلاّ وهو تدنيس، لأنّ النصّ لا يظلّ نصًّا بعد شرحه، تمامًا كما لا تظلّ الجثّة جسدًا بعد تشريحها». ولنقع في هذه اللوحات كما نقع في الحبّ. أو كما يقول صاحبُنا: «لنستعد البراءة. لنكن هدّامين.» (الكراسات. ص 962).

*

تفاعلت نجاة مع سيوران في عدد من لوحاتها من موقع «المُحاور» وليس من موقع «المُريد». ولعلّها وجدت ضالّتها في مفردتين من مفردات عالمه المتعدّد: التكشيرة والشذرة. فأدخلت عليهما رؤيتها وجعلت منهما مفردتين أساسيّتين في معجمها التشكيليّ: أخذت تكشيرته في وجه العالم ووضعتها موضع السؤال. وأخذت الشذرة فإذا هي جسرها لبناء نصٍّ يتفكّك دون أن يتلاشى ويتشذّر دون أن يتشظّى. تلك (في نظري) نقطة الالتقاء الجوهريّة بين الكاتب والرسّامة. كلاهما يشهد على المجتمع جاعلاً من النقصان هويّةً للتحَوُّل، ومن الحريّة مُقاومةً للنسيان.

*

تكتب نجاة بالرسم لذلك لم يكن غريبًا أن ترسم سيوران هذه المرّة. سيوران الذي قال إنّه يكتب على «طريقة الرسّامين». يضع الخطوط العريضة ثمّ «يعزّزها بالتفاصيل» طبقةً بعد أخرى. الأمر الذي «يؤدّي بالضرورة إلى الكثير من التناقض والتنافر». مؤكّدًا أنّها «مجازفة لابدّ من الإقدام عليها...» (الكراسات. 29). ذاك ما أنجزته الرسّامة فعلاً حين «قلبت السحر على الساحر»، أي حين غرقت فيه بغاية النجاة منه.

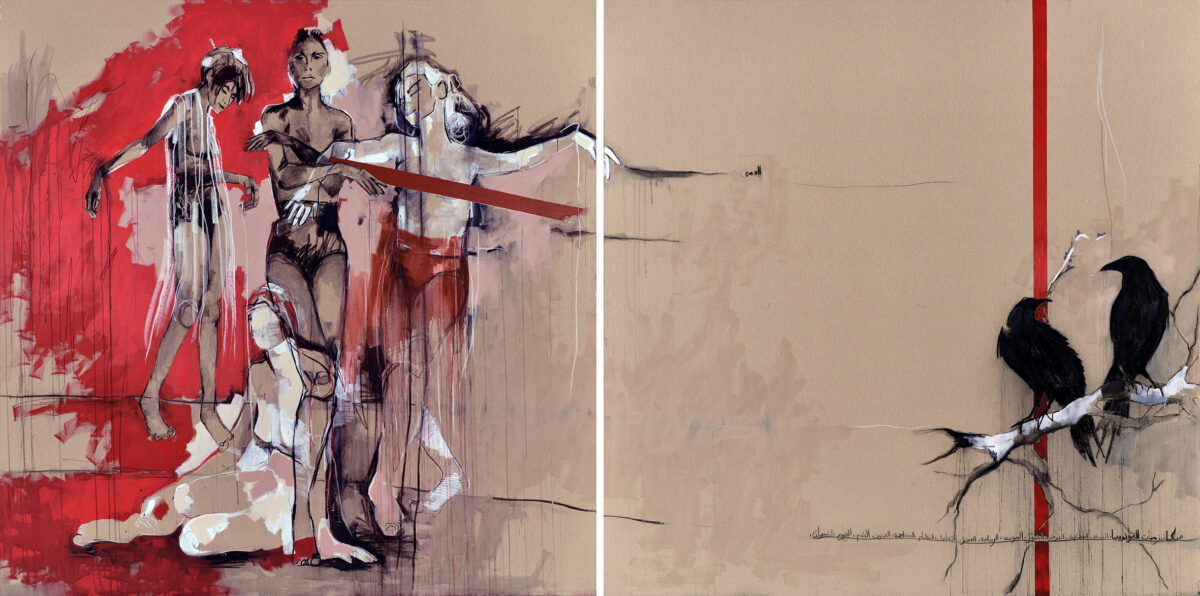

وها نحن أمام لوحات تجازف فعلاً وتدعونا إلى المجازفة. تأخذنا إلى اللعب بكثير من الجدّ. تحفّزنا على متعةٍ منتجةٍ للمعنى. تتيح لنا ترويض مجموعة من العناصر المتباينة المتشابكة: الذاتي والعمومي. البرّاني والحميم. الحكي والصمت. تتحاور العناصر في هذه اللوحات وتتحوّل إلى شخوص تحلم وتتبادل الأسئلة والمتاهات والأوجاع والمسرّات وتفضي بنا إلى محاورة الفراغ بالنقصان. فإذا هي تحوّلنا معها وبها.

*

ليس سيوران ببعيدٍ عن كلّ هذا. إلاّ أنّه ليس قريبًا أيضًا. طُلِبَ منه ذات يوم أن يساهم بنصّ قصير عن «المخيال» في كتاب مع رسّامين فاستجاب للطلب، معبّرًا في الوقت نفسه عن نفوره من مثل هذه التيمات لأنّها تؤول بالكتابة إلى «حديث عن مشكلة لا نراها» (الكراسات. ص 945).

لسنا مُطالبين بتصديق الكاتب طبعًا، لكنّ ما كتبه طيلة حياته يدلّ على أنّه «رأى» كلّ ما كتب.

لذلك لم تصدّقه الرسامة بل أنصتت على طريقتها إلى عينه الشذريّة لتكتب بحثَها عن ذاتها وحوارَها مع العالمَ ومع الإنسان في العالم، بنوع من المفردات/الشذرات...

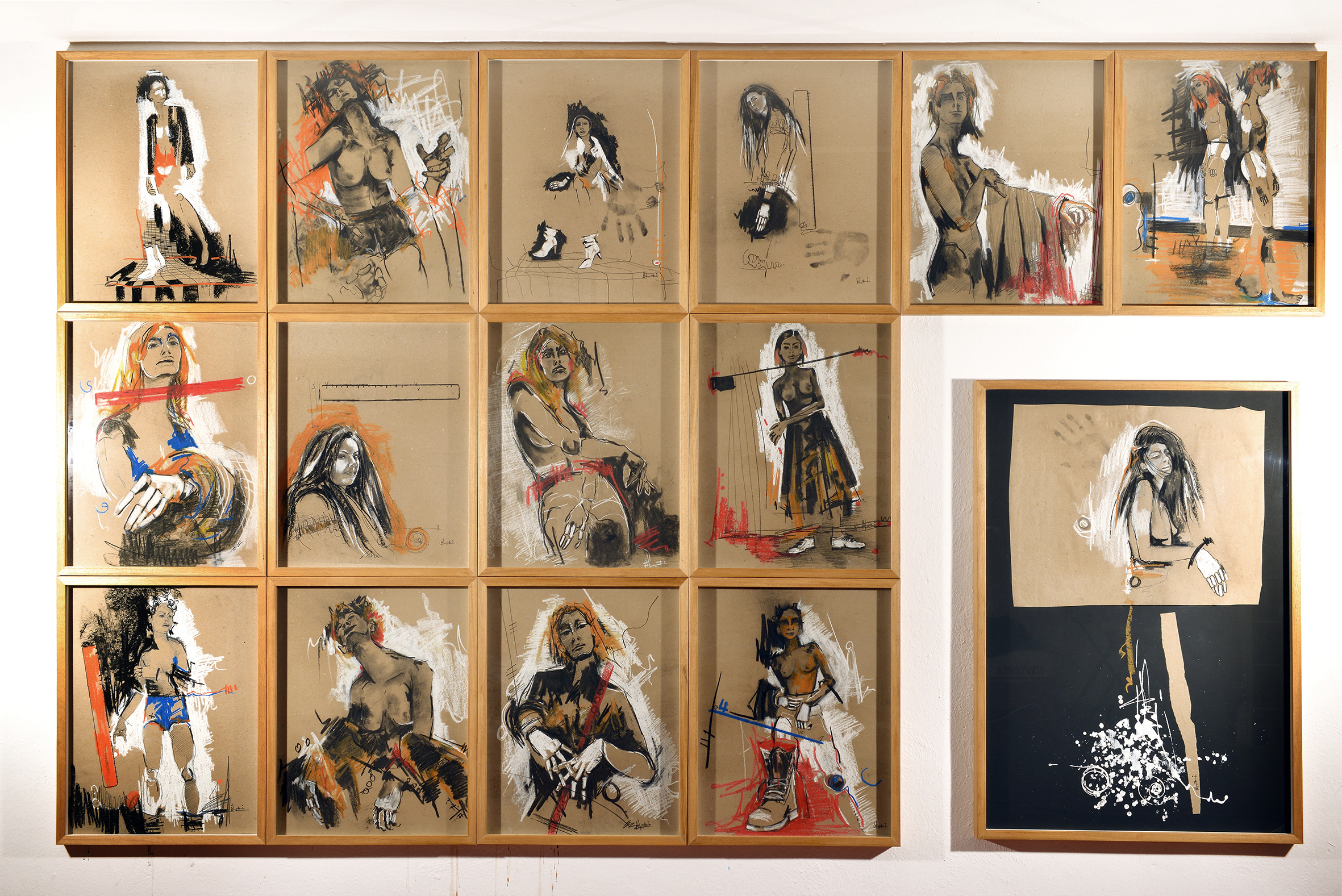

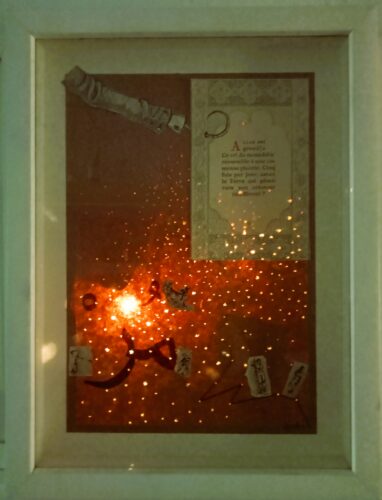

شذرات تشكيلية تخترق اللحظة مثلما تخترق الطائرة الصوت... في سلسلة من التراكم والتقاطع تنتج نصّا متشعّبًا، كلُّ شذرة فيه تقطر بالأحداث والذكريات والأحلام، أي تقطر بالذات مغموسةً في الآخر. إنّها تكتب الجميع دون أن تدّعي كتابة أحد. تُظهر ما يُستبطن دون أن تدعي إظهار الباطن. تساهم في اختراق دائرة «العمى الجمعيّ» الغالب على حياتنا في الكوكب، فيما هي تجرّب عماها الفرديّ وتخطئ فيه وتتعلّم منه.

*

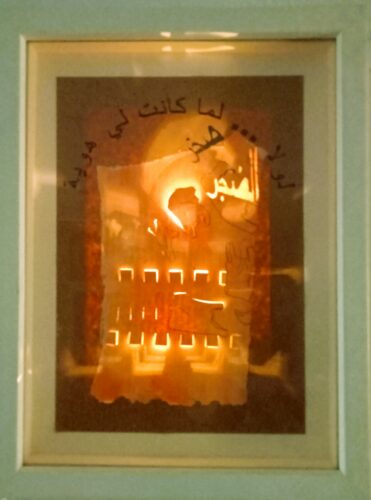

تبدو العناصر في هذه اللوحات أقرب إلى الأبعاد والإحداثيّات منها إلى الخطوط والألوان. تعمد إلى الحفر في الذاكرة حَدَّ اختراق الحنين إلى الحلم والواقع إلى التخييل. حَدَّ بناء النصّ على شبكة من الفجوات تقفز فيها الحكاية من فجوة إلى أخرى وتقوم بتجسير تلك الفجوات وفق «نحو خاصّ».

هكذا التقت الرسّامة/الكاتبة بالشذرة السيورانيّة من حيث علاقتها بالسرد التشكيليّ. شذرة تهدف إلى قطع السرد وتقطيعه لبنائه عن طريق هدمه. ثمّة وقوع من علٍ داخل اللوحات يذكّر بسقوط سيوران داخل الزمن دون أن يتطابق معه. وفي مواجهة هذا السقوط تبدو الشذرة لدى نجاة كما هي تمامًا لدى سيوران: طريقتنا كي «نتنفّس في المتعدّد» لأنّه «لا خلاص عن طريق الأنا». (تاريخ ويوتوبيا. ص 99).

*

لاحظ سيوران غيابَ البورتريه وغياب الوجه البشريّ عن المشهد التشكيليّ. سأل إن لم يكن إلغاء الوجه البشريّ دليلاً على أنّ موعد إلغاء البشر نفسه «قادم لا محالة» (الكراسات. ص 95).

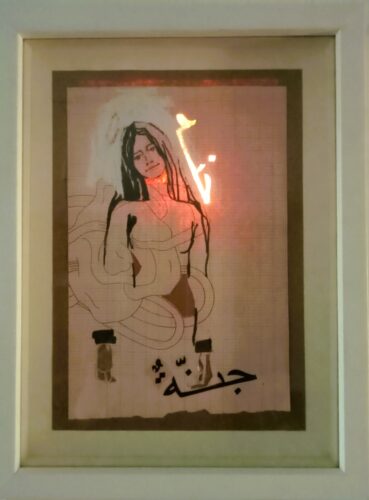

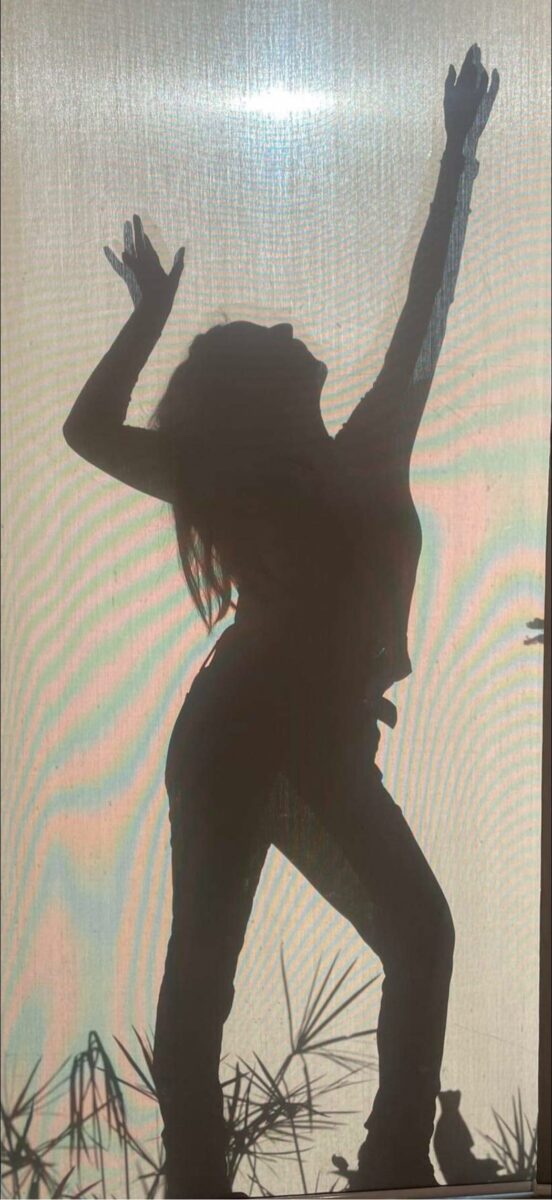

أمّا رسّامتنا فقد أعادت على طريقتها البورتريه والوجه إلى صدارة العالَم التشكيلي في هذه اللوحات. فإذا البشر يتقدّم منّا عبر أجساد مختلفة، لا تستعرض «جندرها» بل تنهض به وتخترقه، وتجمع فيه بين الأطراف والأقاصي في نوع من الإيروتيكا العموديّة، بعيدًا عن أوضاع الارتخاء والضعف من جهة والتشنّج والعنف من جهة أخرى.

الجسد في هذه اللوحات شبيه بذلك الشخص المسمّى في تراثنا الشعبيّ «صاحب الخطوة»، ذاك الذي يمتلك صفة الوجود في كلّ مكان في اللحظة نفسها (l’ubiquité). هكذا نكاد نرى غيابه في حضوره. نكاد نصغي إلى صمته رغمًا عن صراخه. نكاد نسمع نباحه الفصيح يراوح بين الاحتجاج على الحضور المحظور، والهمس بالمباح الفضاح، شبيهًا بالنبّاح الأوّل سينيكه.

*

ثمّة ملمح خفيف في هذه اللوحات يذكّرنا من بعيد بشخوص جياكوميتي. الفنّان الذي قال سيوران إنّه لم يصبح طريفًا ومدهشًا إلاّ في تلك السنوات التي شبّه فيها شخوصه بالزرافة وشرع في إنحاف الجسم والرأس إلى حدّ «تجريدهما من الكثافة والكتلة والوزن». (الكراسات. ص 843).

لكن نجاة تتعامل مع التنحيف بشكل آخر. يُبقي الجسم على شيء محسوب من الكثافة والوزن دون أن يقع في الثقل. ثمّة خفّة روح ملحوظة في هذه اللوحات يبعثها تحويل اللون والضوء والحيّز إلى شذرات. هكذا تتقدّم منّا الشخوص شذرة بعد أخرى وتتعايش وتتكامل في حكاياتها التشكيليّة المتشذّرة.

*

الآن لو نزل سيوران من على درّاجته الهوائيّة، وزار معرض نجاة الذهبيّ، ورأى في لوحاتها بعضًا من حوارها مع أقباس من كُتُبه، ماذا تُراه يقول؟

أغلب الظنّ أنّه سيهزّ رأسه من خلف تلك الابتسامة العصيّة على التأويل. والأرجح أنّه سيسعد بتلك «الكتابة الجديدة». ولعلّه يستعيد لحظة من «نشوة الاستحالة» التي قال إنّه عاشها في رحاب ما سمّاه «اللاشخصيّة الشرقيّة»، حيث «نرسم الغابة كما تراها الأشجار».

تلك رؤية نجاة للعالم. مع فارق أنّها ترسمنا كلّنا في الغابة واقفين كالأشجار. تتلامس أغصاننا حين تتباعد وتبدأ من حيث تنتهي. صامدين في وجه العواصف. طاقتنا الهشاشة. وأجنحتنا الحلم معًا والفعل معًا. نبني إنّيتنا بغيريّتنا شذرة تحاور أخرى، بعيدًا عما يعتبره سيوران الإنيّة المتوحّشة، حيث «لا شيء إلاّ أنا، أنا، أنا...» (الكراسات. ص621).

نجاة الذهبي

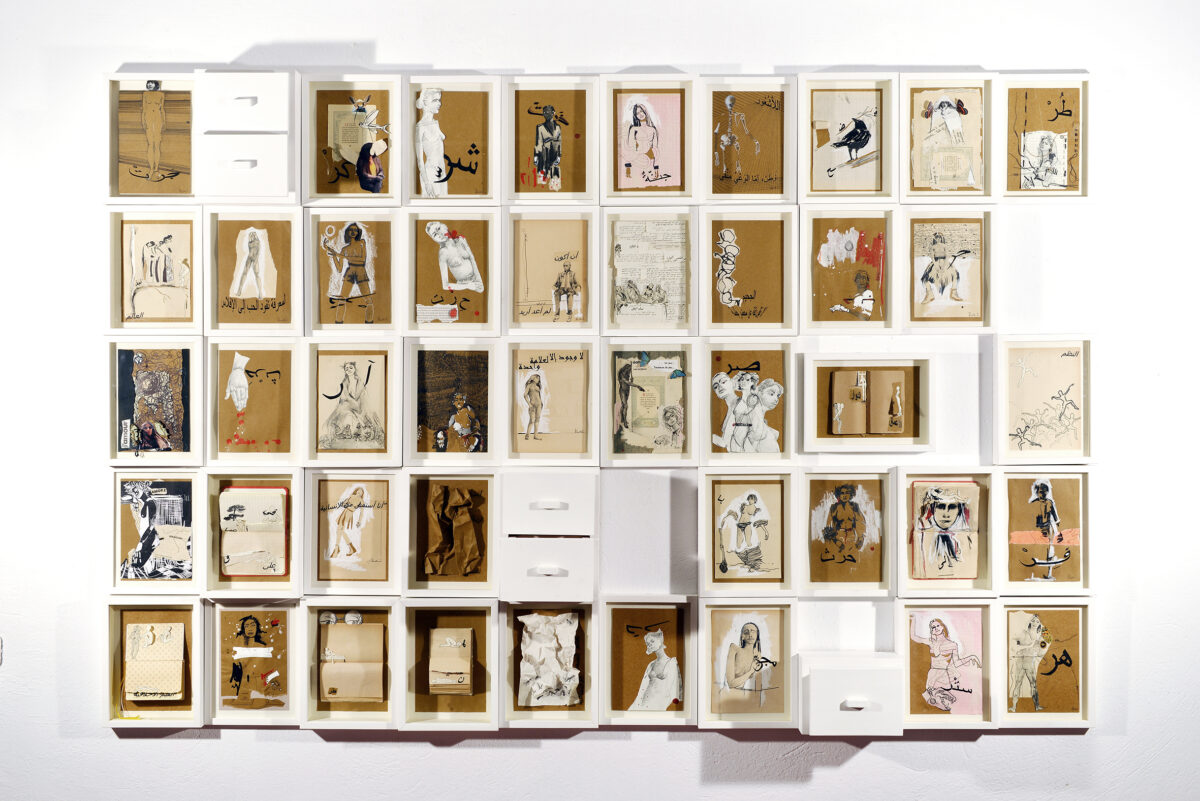

رسوم من تحت وسادة الساحرة

ترسم نجاة الذهبي صورا لا تكتمل إلا في خيال مَن يشاهدها. ستكون لكل متلق صورته التي تستجيب لطريقته، لا في النظر حسب بل وأيضا في التفكير. فالذهبي التي تستعير مشاهدها من واقع متخيل لا ترسم إلا بعد أن يكتمل لديها الأحساس بأن الصورة التي سترسمها ستكون قادرة على استدعاء مئات الصور التي تشبهها في الواقع من غير أن تكون نسخة منها. أليس العالم مجرد لقطات عابرة يلاحق بعضها البعض الآخر فلا يملك أحدنا أن يغلق عينيه على مشهد حتى يشعر أن ذلك المشهد قد تحلل كما لو أنه قد خُلق من مادة سائلة؟ ولأن النساء أكثر الكائنات التي تشف عن سؤال الفقدان فقد وجدت الذهبي فيهن ضالتها. فبالرغم من اهتمامها بالمكان من خلال تجلياته المصغرة فإن الزمن هو الخيط الذي تعلق عليه شذراتها التي تنتقيها من أجزاء مختلفة من جسد المرأة. النساء أكثر من سواهن اهتماما بمساءلة الزمن. والذهبي حين تضع فرشاتها على جسد إمرأة فإنها تحرر ذلك الجسد من تكلسه العضوي لتبعث الحياة في تمرده على ذاكرته. فهي لا ترسم لكي تتذكر وما من واحدة من نسائها لا ترى في النسيان طريقا تشتبك فيه القداسة بواقع تتحكم به قوتا الحُسن والدهاء. هناك خيلاء فائضة يمكن النظر إليها باعتبارها نوعا من شهوة لم يعشها أحد وهي شهوة حياة صادمة لا يمكن التعبير عنها بالصورة إلا إذا كان في إمكان تلك الصورة أن تدفع مشاهديها إلى الصراخ احتجاجا أو اعجابا. رسوم نجاة الذهبي تنطوي على ذلك الإيقاع الموسيقي الذي لابد أن ينتهي بصرخة. لقد تعلمت الفنانة أن تفلسف ما تراه بعينين تريان الجمال غنيمة حرب داخلية. ما من أشلاء لتسقط ولكنها الأفكار التي تحلق بتلك القطع الفاخرة من جسد امرأة مجهولة الملامح تمتنع عن أن تكون ضحية التأويل. ولكن الذهبي لا ترسم عالما مغلقا على لذائذ سحره الغامض إلا من أجل أن تصدمنا بحقيقة أن ما لا نقوى على احتوائه يظل جاهزا كما لو أن يدا لم تمتد إليه من قبل. تنعشنا نجاة الذهبي بنضارة رسومها التي يمكن أن يخبئها البعض تحت الوسادة باعتبارها نوعا من الأحلام.

فاروق يوسف

شذرات

نجاة الذهبي أو رسمُ الغابة كما تراها الأشجار

آدم فتحي

تفاعلت نجاة مع سيوران في عدد من لوحاتها من موقع «المُحاور» وليس من موقع «المُريد». ولعلّها وجدت ضالّتها في مفردتين من مفردات عالمه المتعدّد: التكشيرة والشذرة. فأدخلت عليهما رؤيتها وجعلت منهما مفردتين أساسيّتين في معجمها التشكيليّ: أخذت تكشيرته في وجه العالم ووضعتها موضع السؤال. وأخذت الشذرة فإذا هي جسرها لبناء نصٍّ يتفكّك دون أن يتلاشى ويتشذّر دون أن يتشظّى. تلك (في نظري) نقطة الالتقاء الجوهريّة بين الكاتب والرسّامة. كلاهما يشهد على المجتمع جاعلاً من النقصان هويّةً للتحَوُّل، ومن الحريّة مُقاومةً للنسيان.